Wochenlang Regen in der Temnitz-Region. Ich lese über den Peloponnesischen Krieg Sokrates, Thrasybulos, Doomscrolling-Forschung und frage mich: Wenn die Idylle ein Symptom der Krise ist, was sind die gesellschaftlichen Krisen unter deren Bedingung die klassische Idylle entsteht?

Es regnete immer noch, war aber warm geblieben. Rauszugehen, spazieren oder wandern, wollte ich bei dem Wetter zunächst nicht. Durch das Kind waren Spaziergänge obligatorisch geworden und zu einer Zeit von sehr schwankender Aufmerksamkeit, kein einfaches Wandern in der die Bedingung für die Empfänglichkeit einer idyllischen Stimmung, jenes Zurücktreten aus sich selbst – wenn die Lichtreflexionen eines Gewässers in einem Baldachin aus Erlenlaub spielen, Mücken um eine Neonröhre, getaucht in den Lärm eines Restaurants auf dem indischen Subkontinent; wenn dieses Zurücktreten, das im Mindesten eine Wahrnehmungskategorie des Idylls zu sein scheint, sich einstellt, den menschlichen Geist aus der tatsächlichen Szenerie herauslöst und ein Zustand der inneren Ruhe einkehrt, in der ein besonderer Gleichmut einkehrt – unmöglich wurde.

Ich stand an der Tür meiner Unterkunft, schaute in den Hof, in dem sich eine große Pfütze unter dem VW E-Bulli gebildet hatte und lauschte dem an- und abschwellenden Branden der Niederschläge auf dem Dach über mir. In einiger Entfernung konnte ich die Schwanden und Wehen sich wie einen Vogelschwarm verdichten sehen, während sie im Grau auf den Boden fielen. Hesiod, den Hirtensinger vom Helikon, hatte ich ausgelesen und beschäftigte mich nun mit dem Übergang von Platon zum Hellenismus, in dem Theokrit die Idyllik literarisch und Epikur und die Stoa sie gewissermaßen philosophisch erfanden.

Draußen an den Blättern und Zweigen hingen kleine nasse Früchte, Lichtlinsen, Wassertrauben für die spitzen Zungen umtriebiger Gefiederknäule. Geschäftige, getriebene Spatzenschwärme, die auch betroffen sind von den Kürzungen; Grundwassersenkung, Versorgungswettstreite und Expansionsphantasien.

Sokrates und die Kriege

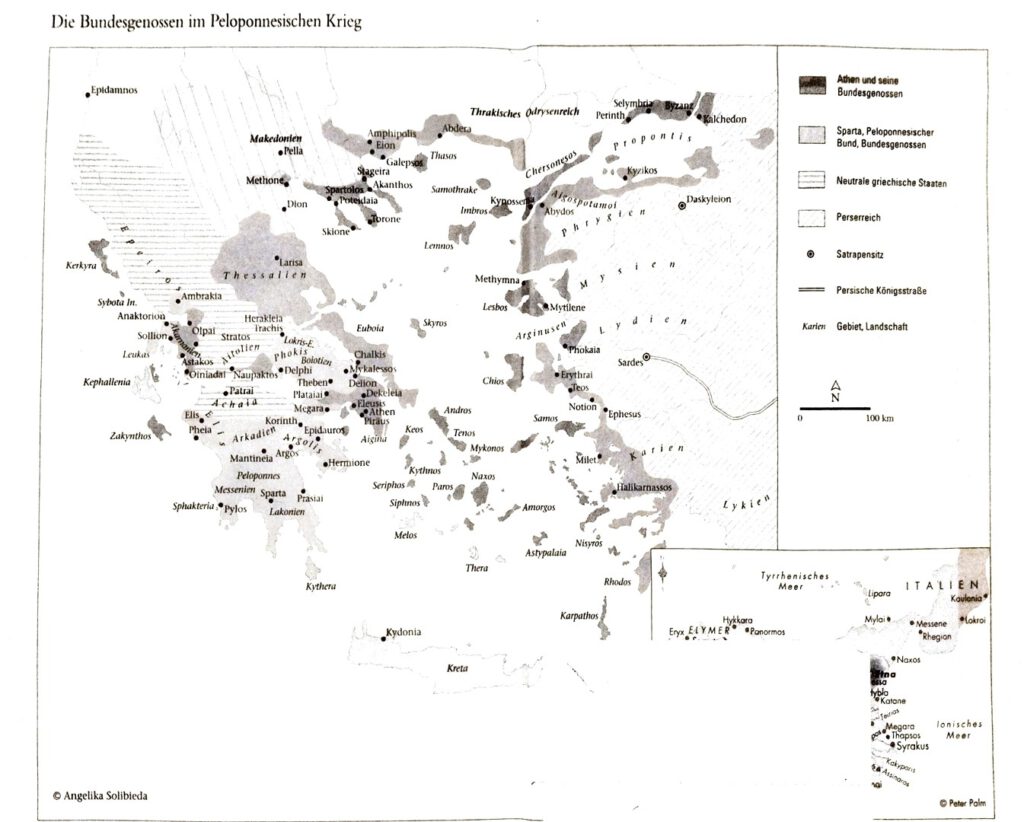

Sokrates hatte die Perserkriege, den Zusammenschluss der freien griechischen Städte zum Attischen Seebund, dessen Hegemonie und Expansion erlebt. Er hatte erlebt wie der Peloponnesische Krieg ausbrach, in dem Sparta sich gegen die Vorherrschaft Athens wehrte. Er dürfte Ende 30 gewesen sein als das geschah und war wohl drei Mal in größeren zeitlichen Abständen auf Schlachtfeldern. Bei Diogenes Laertios heißt es, dass er

„Gymnastik bei Ariston, dem argivischen Ringer, lernte. Und von ihm erhielt er den Namen Platon wegen seiner robusten Figur, anstelle seines ursprünglichen Namens, der Aristokles war, nach seinem Großvater, wie Alexander uns in seinen Nachfolgern der Philosophen mitteilt. Aber andere behaupten, dass er den Namen Platon von der Breite seines Stils oder von der Breite seiner Stirn erhielt, wie Neanthes andeutet. Wieder andere behaupten, dass er in den Isthmischen Spielen rang – dies wird von Dikaearch in seinem ersten Buch Über Leben gesagt.“ (Πλατυς bedeutet flach oder breit, vgl. platypus, Plattfuß.)

Aus dem Kriegsgeschehen zurück in der Stadt wanderte er durch die Straßen und machte es sich zur Aufgabe seine Mitmenschen zu verunsichern. Der 20-jährige Platon schloss sich ihm an, zusammen mit einer Reihe anderer (u.a. Xenophon und Aristipp). Mir fällt dabei eine Szene ein, die ich lange nicht gelesen habe, zuletzt während meiner Schulzeit, in der Paul Bäumer auf Heimaturlaub durch die Straßen geht, mit den Erlebnissen des Grabenkampfes im Hintergrund, seine Mitmenschen aus einer surrealen Distanz beobachtet, wie sie alltägliche Dinge tun, spazieren gehen, Kaffee trinken, lachen, während er vom Artilleriefeuer und dem Giftgas weiß. Vor zwei Jahren ist Remarques Buch unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine verfilmt und mit mehreren Oskars ausgezeichnet worden. Für viele soll er sehr schlimm gewesen sein, ich selbst habe ihn nicht gesehen. Es gab Forschungen zum Phänomen Doomscrolling, die zeigten, dass Menschen sich dadurch medial gewissermaßen selbst traumatisierten, bzw. an bereits vorhandene Traumatisierungen anknüpften und zum Teil stärker davon belastet waren, als jene, die am Ereignis selbst teilgenommen hatten – besonders für school shootings in den USA war das erforscht worden. Leid und Betroffenheit zu messen, zu wägen, aufzuwiegen ist im Kern ungangbar, es bleibt nur der Rückgriff auf die Berichte und Erzählungen von Auswirkungen, Träumen, Phobien, Halluzinationen, also im großen und ganzen über die Vermittlung durch Sprache. In der Antikerezeption ist das die zentrale Quelle, das Leitmedium, wenn man so will, gebrochen durch Verfall, Übersetzung, Interpretation. Ein Medium, das aber über Bilder wirkt, über die Augen (Platons „Einfallstor zur Seele“), bleibt nicht ohne Auswirkung auf das Bewusstsein, wenn es in der Filterblase einer Angst gefangen, den ganzen Tag ausschließlich diese Angst vor Augen geführt bekommt. Selbst der permanente Konsum öffentlich-rechtlicher Nachrichtenmeldungen werde mittlerweile als Gesundheitsschädlich bezeichnet. Ich beschränke mich hier also auf das Nötigste. Ich habe ein paar Dosen Tomaten, einen Karton Eier, Käse, Brot, Salat, Müsli und Milch gekauft. Wasser trank ich aus der Leitung.

Das Ende des Peloponnesischen Krieges, die anschließenden Unruhen und der Fall Sokrates

Offiziell war der Krieg vorbei und die Athener rissen die langen Mauern die den Hafen von Piräus umgaben ein. Aufbruchstimmung herrschte, die Vorstellung eines allgemeinen Friedens nahm Gestalt an.

Sparta hatte sich durchgesetzt, aber die Unruhen im Osten und Norden hielten an. Der Himmel über mir blieb grau, scheinbar gleichbleibend grau, aber manchmal setzte der Regen aus, er zog weiter durch die brandenburgische Tiefebene, zog nach Berlin und über Berlin hinweg. Oder vielleicht in die entgegengesetzte Richtung, ich konnte es nicht sagen.

In diese Aufbruchstimmung und gestützt von den Spartanern, entstand in Athen eine Oligarchie, die irgendwo auch als Terrorherrschaft der Dreißig bezeichnet wurde. Viele Athener waren davor nach Ägypten, genauer gesagt, in die Stadt Theben geflüchtet.

Während in Athen tausende Menschen, politische Feinde und andersdenkende verfolgt und hingerichtet wurden, unterstützte der thebanische König die Rückkehr der Exilanten, besonders den Strategen Thrasybulos, von dem ich bisher nichts wusste, über den es sich aber lohnen würde einen Film oder besser noch, ein Videospiel zu machen, dachte ich.

„Im Jahr 403 v. Chr. führte Thrasybulos eine Gruppe von 70 Exilanten nach Phyle, einen gut zu verteidigenden Ort an der Grenze von Attika nach Böotien. Ein heftiger Sturm hinderte die Dreißig daran, den Exilanten gleich entgegenzutreten. Stattdessen erhielt Thrasybulos Unterstützung von zahlreichen Athenern, die sich ihm anschlossen. Als die von Sparta unterhaltene Garnison sich näherte, hatte er bereits 700 Mann unter seinem Kommando. In einem Überraschungsangriff im Morgengrauen überrannte er das Lager der Garnison, tötete 120 Soldaten und schlug die anderen in die Flucht.

Fünf Tage später war seine Streitmacht auf 1.200 Soldaten angewachsen. Er ließ 200 Mann in Phyle zurück und führte die restlichen 1.000 nach Piräus, dem Hafen von Athen. Dort befestigte er seine Position auf dem Munychia, einem Hügel oberhalb des Hafens, und wartete auf den bevorstehenden Angriff. Die Truppen der Dreißig, unterstützt von der spartanischen Garnison, marschierten auf Piräus zu. Thrasybulos und seine Männer waren 1:5 in Unterzahl, doch durch die überlegene Position, und wohl auch durch Rangstreitigkeiten unter den Dreißig, gelang es den Exilanten, die Oligarchen in die Flucht zu schlagen. Kritias wurde bei dem Kampf getötet. Die Verbliebenen der Dreißig flohen nach Eleusis. In Athen wählten die verbliebenen Oligarchen neue Anführer, die jedoch Thrasybulos nicht in Schach halten konnten. Die neuen Herrscher Athens waren gezwungen, Sparta um Hilfe zu rufen.

König Pausanias von Sparta führte ein Heer nach Athen, griff Thrasybulos an und verwickelte ihn in schwere Kämpfe. Als beide Heere sich zurückgezogen hatten, vermittelte der König einen Kompromiss zwischen den Oligarchen und Thrasybulos.

Der Kompromiss sah vor, dass die Demokratie in der Stadt wieder hergestellt würde, die Oligarchen, die es wünschten, jedoch freies Geleit ins Exil in Eleusis erhielten. Athen würde wieder eine unabhängige Stadt sein, der Seebund allerdings blieb aufgelöst.

Als Thrasybulos in die Stadt zurückkehrte, setzte er ein Gesetz durch, das den meisten Oligarchen Amnestie gewährte… In der wiederhergestellten Demokratie nach 403 v. Chr. war Thrasybulos ein geachteter Mann. Er vertrat eine weitergehende Demokratisierung – weiter als es die Menschen seiner Zeit akzeptieren wollten. So wollte er die Bürgerschaft auch den Metöken und Nicht-Athenern verleihen, die ihn bei dem Kampf gegen die Dreißig unterstützt hatten.“ Und so weiter. (Wikipedia)

Athen wurde eine freie Stadt im Herrschaftsgebiet der Spartaner. Die Spartaner räumten den Athenern Amnestie ein, womit keine politischen Todesstrafen mehr verhängt werden durften. Das hatte auch strategische Gründe, die Spartaner hatten auch an anderen Fronten zu kämpfen, ich glaube gegen die Perser.

Instabil wie das demokratische Gefüge zurückblieb, hatte die Regierung scheinbar ihre Schwierigkeiten mit jemandem, der sich politisch nicht klar positionierte. Sokrates hatte einerseits Kontakt zu später berüchtigten Figuren gehabt; Alkibiades, Kritias, Charmides waren Teil der Dreißig geworden, daher unterstellte man ihm antidemokratische Tendenzen. Andererseits hatte er sich geweigert, die Verhaftung und Hinrichtung von Leon von Salamis durch die Dreißig anzuerkennen und zu unterstützen, sondern ging als Protest – das berichten Xenophon und Platon – einfach nach Hause. Hinzukamen seine Ironie und eben auch die Rede vom Daimon, seinem persönlichen Daimon, der nicht den Staatsgöttern entsprach. Das alles stellte eine Provokation dar und man klagte ihn über den Umweg der Gotteslästerung doch an. Bis heute gehören Platons Dialoge über Prozess und Hinrichtung mit zum eindrücklichsten Philosophieren, das ich kenne und mir vorstellen kann. Beim Lesen gelangt jede/r, soweit nur ein bisschen Mitgefühl in dir vorhanden ist, an den Punkt, an dem du an die Unsterblichkeit der Seele glauben willst, unbedingt glauben willst. Und es bleibt unendlich ergreifend und traurig, wenn Sokrates, nach seiner Anklage und Verteidigung, der möglichen, aber verweigerten Flucht, im Glauben an die Institutionen und ihre Rechtmäßigkeit, gewissermaßen als Anklage(!) den Schierlingsbecher trinkt. Diese Anklage an eine ungerechte, obwohl demokratische Rechtsprechung, werden für Platon gewissermaßen zum Ausgangspunkt seiner politischen Philosophie, zum Ausgangspunkt der Politeia, des Atlantis-Mythos und der Nomoi. Was für ihn bedeutet: Soweit sich das goldene Zeitalter eines Hesiod nicht herstellen lässt, sondern immer einem Verfallsprozess unterworfen ist, kann nur eine allgemeine Rechtsprechung über Gesetze für Gerechtigkeit sorgen. Was mich an Benjamin Franklins Wort erinnert: Demokratie ist, wenn zwei Wölfe und ein Schaf über die nächste Mahlzeit abstimmen. Aber wieso bitteschön sind es mehr Wölfe als Schafe?

[Es stellt sich an diesem Punkt die weitere Frage, was das alles mit Natur und dem Idyll zu tun hat, woraus einige Hypothesen erwachsen:Wie entwickelt sich der Naturbegriff in der Antike von den Vorsokratikern über Sokrates, die Kyniker bis zur Schule der Stoa, die gemäß der Natur leben will und damit womöglich maßgeblich den philosophischen Naturbegriff prägt.

Der Augenblick bei Platon, ist ein Zustand in dem Zeit aufgelöst ist. Er steht außerhalb der Zeit, ist ein Drittes, ist Chora. Im Augenblick treffen unbewegte Ideen und bewegte Erscheinungen aufeinander.

Das Gegensatzpaar Himmel und Hölle ist auch eine Ausdeutung des Zeitbegriffes, während er auf der einen Seite gewissermaßen aufgelöst ist, herrscht er auf der andern bis in alle Ewigkeit.]

Entwicklung der philosophischen Schulen unter makkedonischer Herrschaft

In der Folge von Sokrates Tod zerstreuten sich die Schüler. Die Kyniker scheinen viel zwischen den großen Allianzständten Athen, Konrinth, Theben gereist zu sein. Überhaupt scheint Mobilität im nicht-militärischen Sinn an Relevanz gewonnen zu haben.

Xenophon, Aristipp, Phaidon und andere verließen die Stadt endgültig, Platon reiste, kehrte aber zurück und gründete dort die Akademie. Draußen bellten die Hunde. Es regnete weiter, aber manchmal so dünn, dass ich einen sehr dunklen Hintergrund suchen musste, um ihn zu erkennen.

Aus der sokratischen Gewissensprüfung wird bei Platon – in Abgrenzung zu den Sophisten – das Projekt wahrheitsgeleiteter Ordnung, wobei er sich am Konzept der Ideenlehre – also der Vorstellung, dass es unveränderliche metaphysische Vorbilder gibt – abarbeitet, anhand der er auch den Verfall der gesellschaftlichen Ordnung verhandelt.

Sein Schüler Aristoteles wird zum Lehrer Alexander des Großen, während dessen Vater Philip die fortgeführten Zwiste zwischen Sparta und Athen für sich nutzt. Die Weltmächte streiten um die Vorherrschaft, welche die ursprünglichen Konfliktparteien letztlich verlieren. Allianzen werden gebildet, die Weltordnung verändert sich; Übergang, Chaos usw.

Aus Platons Idealstaat wird bei Aristoteles die Analyse realer Ordnungen, gewissermaßen analog zu einem Algorithmus, der auswertet, was bereits vorhanden ist – gerade in dem Moment, in dem Philipp und Alexander die politischen Voraussetzungen der klassischen Polis hinfällig werden lassen. Wegen der anhaltend aggressiven Politik Makedoniens gegen Athen setzten sich die Verfechter eines dezidiert antimakedonischen Kurses durch. Die Spaltung der Gesellschaft, wenn man so will, wird immer deutlicher.

Die Befürwortung eines Krieges gegen König Philipp von Makedonien nimmt zu.

Tatsächlich brachten die Athener 340/339 v. Chr. einen großen Bund griechischer Staaten zusammen. Dessen Heer wurde 338 v. Chr. von Philipps Truppen in der Schlacht von Chaironeia vernichtend geschlagen. Die Makedonier gingen gegen Theben äußerst hart vor, während sie sich die Macht Athens und der anderen Poleis durch ein Bündnis zunutze machen wollten, sodass gewisse etablierte Strukturen aufrechterhalten wurden, während die äußeren Umstände sich in einer dauernden Krise befanden, also ein Gefühl der Unsicherheit auf allgemeiner politischer Ebene bestand.

Ich hoffe der Grund für meine Beschäftigung mit den politischen Umständen dieser Zeit ist dabei einleuchtend: Das Vorurteil, dass Idyllen in Krisenzeiten besonders gern und häufig auftreten, ist in der Literatur immer wieder zu finden.

Es lässt sich aber herausfordern, indem zum Beispiel nachgewiesen würde, dass sie auch in Nicht-Krisenzeiten auftreten (was der Fall ist), oder indem nachgewiesen würde, dass es keine Zeit gab, in der keine Krise herrschte, die Weltgeschichte eine große fortgesetzte Krise darstellt und Idyllen in diesem Zusammenhang beinahe zufällig auftreten, als wehte ein Wind in den Regen und verdichtete alle Strömungen zu einer Wehe, die erkennbar auf die Erde fällt, auf Katerbow, auf Rägelin, auf Temnitzquell, auf Brandenburg, Berlin und die Wiesen, die dazwischenliegen, nachdem große Waldflächen wieder und wieder gerodet wurden, um Holz in einen Ofen schmeißen zu können, sobald ein Kälteeinbruch folgt.