Weniges finde ich so beruhigend wie Buchhandlungen und Bibliotheken. Eigentlich nur Wälder. Aber wer über Wälder spricht, sollte vielleicht auch über den Zustand der Wälder sprechen, die durch Dürre, durch Sturmschäden, durch Käferbefall und den Verlust großer Bestände, letztlich durch den Verlust der Vielfalt, in einer so schlechten Verfassung sind, dass sie seit dem Jahr 2017 keine positiven Auswirkungen mehr auf den Klimawandel haben. Die Wälder in Deutschland geben heute mehr Schadstoffe ab, als sie aufnehmen.

Die Bäume entziehen sich gegenseitig Wasser. Jene sind bevorteilt, die über Generationen ihre Wurzelgeflechte bis ins Grundwasser graben konnten. Schneller wachsende Sorten leiden unter der Trockenheit, besonders Monokulturen aus Kiefern, wie sie in Brandenburg häufig zu finden sind, aber auch Fichtenwälder im Harz oder im Bayerischen Wald. Pan, Gott der Wälder und Hirten, Ziegengott der Fichten der aus Arkadien stammt, dem eigentlichen Sitz aller Idyllvorstellungen. Kein Ort im Sinne von Topos, kein Ort der als erreichbar galt, aber als psychologische Umgebung alle Sehnsüchte ewig beherbergt.

In der Fontane-Buchhandlung waren zunächst nur ein paar Kund:innen, die langsam die Regale entlang gingen. Alexander Fries kam zu uns. Er war Teil der Jury gewesen, hatte mich also mitausgewählt und ich freute mich naturgemäß ihn kennenzulernen. Er war selbst kürzlich Vater geworden, wir unterhielten uns ein wenig über die Schwierigkeiten, die es für mich mit sich brachte, Frau und Kind ganz alleine in Hannover zu lassen, sie also alleinerziehend sein zu lassen und ihn ohne Vater. Ich vermisste beide sehr und fragte Alexander, ob er die Neuübersetzung von Viktor Šklovskijs „Zoo oder Briefe nicht über die Liebe“ aus dem Guggolz Verlag vorrätig habe, das mit den Worten „Oh Garten“ beginnt und das als „Memoirenwerk mit Nachrichten aus einer Welt, in der das Normale nicht mehr bestand und wo der Schrecken Gewohnheit geworden war“, beschrieben wurde, zumindest in meiner knallgelben Suhrkamp-Ausgabe.

Noch bevor er antworten konnte, kamen einige Menschen zur Tür herein, Unruhe entstand, ich kapierte zunächst nicht, was los war. Alexander nickte, lächelte und erklärte mir, dass es jetzt wieder losgehe – mit den Bestellungen von Schulbüchern, Kalendern, Hausaufgabenheften; Hunderte, Tausende. Die Kinder wuselten durch den Laden, die Mutter ging an den Tresen. Eric nahm das Jahrbuch für Ostprignitz-Ruppin, zeigte mir einige Seiten darin, die er interessant fand, ich blätterte kurz, ohne etwas zu registrieren, aber unsere Unterhaltung schweifte wieder ab, auf allgemeinere Dinge. Ich sah nach draußen auf die Straße.

Wenn man zwei oder drei Monate da war, musste bei einer familienfreundlichen Residenz irgendeine Art Eingewöhnung in die Kinderbetreuung stattfinden, dachte ich, der Partner/die Partnerin musste zeitlich und finanziell die Kapazitäten haben, Unterkünfte, Nahverkehr oder lokale Versorgung durch einen Einkaufsladen. Ich wusste auch, dass es in Hamburg eine erste Residenz mit Familienfokus gibt. Es gab seit einiger Zeit Bemühungen um so etwas. Die Gruppe Other Writers Need To Concentrate setzt sich für so etwas ein, was ich bereits vor der Geburt unseres Kindes gut fand, mir unter den aktuellen Umständen, aber als sehr direkte Dringlichkeit erschien.

Es war selbstverständlich lächerlich, unter solchen Umständen von Solidarisierung zu sprechen. Die Essenz der soziologischen Milieus vs. der Existenz in selbstgewählten Umständen; was am Ende ein fadenscheiniger Unterschied war.

Es ging um das Heidefest in Pfalzheim, den Kulturverein Temnitzkultur, und um den Imker, den ich noch besuchen wollte, da ich mir vorgenommen hatte eine ernstzunehmende Sammlung verschiedener Honige anzulegen.

Bücher waren mit der Zeit zu einem Kulminationspunkt meiner Sehnsüchte geworden. Ich wurde begeistert, wenn ich mich plötzlich für eines Interessierte, es gab spontane Augenblicke zärtlicher Verliebtheit, in denen ich nichts lieber wollte, als wieder Zeit mit dem Buch verbringen, dem Text und weniger den Figuren oder der Sprache, sondern der Stimmung, die mich darin empfing. Mit jedem Abschied folgte „der kleine Tod der Liebe“, wie Hesiod schreibt, sodass die Sehnsucht aufrecht erhalten wurde und wäre ich zwei Tage ununterbrochen mit dem Buch, hätte ich schnell am Überdruss zu leiden gehabt. Das war das ganze Idyllen-Paradox, das in Matrix von Agent Smith vor Morpheus ausgebreitet wurde und womit er seinen Glauben an die Erlösung zu brechen versucht hat.

Wenn ich aber jetzt an Schulbücher denken musste, beschlich mich sehr deutlich ein Gefühl unterschwelliger Angst. Zu dieser Angst kam die Bindung an Schulferien, an Hausaufgabenbetreuung, Pubertät, Ausflüge, Noten und Noten und Noten. Alles das musste reorganisiert, neu gefasst und in jedem Fall verbessert werden. Diese völlig überholten Konzepte, die noch aus der Zeit schwarzer Pädagogik stammten und nur adaptiert und umgeformt und zu keinem Zeitpunkt wirklich besser gemacht wurden. Ja eher noch schlechter, weil ja die Ansprüche heute noch viel höher und in jedem Fall ganz anders sind. Sowohl auf Seiten der gesellschaftlichen Strukturveränderung, als auch auf Seiten der finanzwirtschaftlichen Ansprüche an künftige Arbeitnehmer:innen, während dann immer noch soweit gekürzt wird, dass sich nichts bessern kann und ein Lehrermangel herrscht, der das Studium für Lehramt hinfällig also den Quereinstieg möglich macht. Es ist eine einzige Schändlichkeit, was für ein Umgang mit dem Bildungwesen und dadurch eben mit den Schüler:innen betrieben wurde. Ich habe letztlich bis heute meinen Frieden mit meiner eigenen Schulzeit nicht gemacht, dachte ich. Diese Erregung, die beim Anblick der Mutter, der grünen Schulbücher, der wuselnden Kinder bei mir aufkam, war beinahe eindeutig eine Art Flucht- oder Kampfreflex. Ich konzentrierte mich wieder auf das Gespräch mit Eric und Alexander.

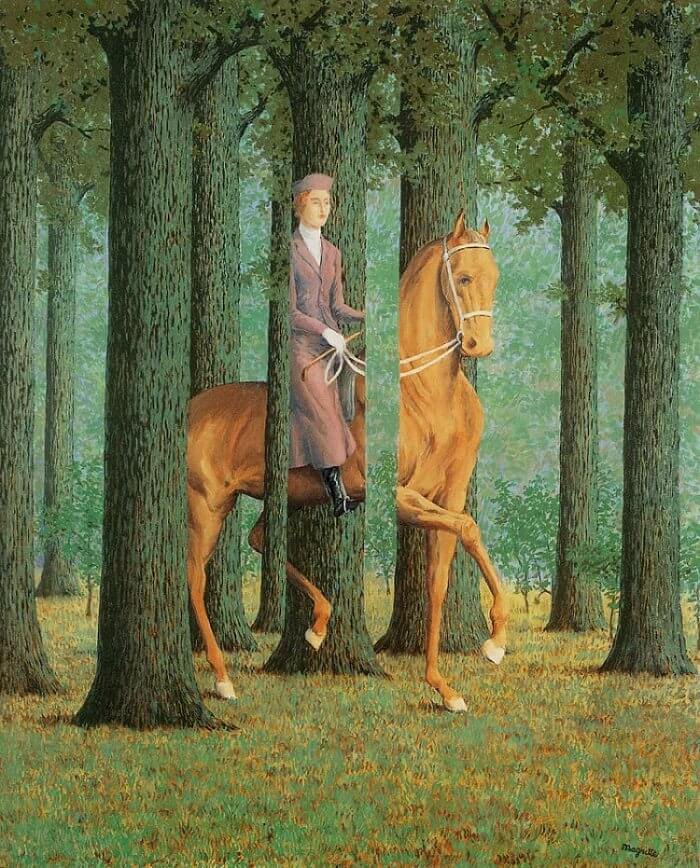

Die großen Flächen der Kiefernwälder seien, wie vielerorts, ab dem 18. Jahrhundert angelegt worden. Gezielte Aufforstung weiträumiger Monokulturen, die auf den Sandböden von Prignitz und Ruppiner Heide standen – für Bauholz, Brennholz und Bergbau. Gleichaltrige, gerade Reihen von Kiefern, die mich immer an Magrittes „Die leere Signatur“ erinnern, in dem eine Frau durch einen unmöglichen Wald reitet und auf etwas grundsätzliches am Surrealismus bzw. der Psychoanalyse verweist, dass nämlich dort wo etwas sichtbar wird, etwas anderes verdeckt, also gerade das Signifikante im Verborgenen bleibt. Wodurch sonst würde unsere Wahrnehmung von Realität stärker infrage gestellt. Und wohin sonst habe sich die Literatur seit dem Surrealismus entwickeln können und müssen als dahin, dachte ich. Was gewissermaßen Unsinn war. Mir fiel wieder Hesiod ein und dass ich die Theogonie noch kaufen wollte. Ich sah mich ein wenig im Fach der Regionalliteratur um, die Alexander betreute, blätterte in einem Buch über Fallada, von dem ich beinahe alles gelesen hatte. Ich stellte es wieder zurück und wusste nicht, ob es unhöflich war, mich aus dem Gespräch zu entfernen.

Die europäische Kulturgeschichte lässt sich nur mit viel Wollen als monolithisches Erbe betrachten, während sie mir eher wie eine sehr gefaltete Landschaft erscheint; Sedimente, die neben- und übereinanderliegen, und sich immer wieder aufgreifen und neu anfangen lassen. Bäume über die ein Wind zieht, Waben in denen die Bienen ihren Honig sammeln, Schichten, Schichten und Schichten.

Ich ging vorbei an den Auslagen, schaute auf die zeitgenössischen Romane. Sommergeschäft, Urlaubslektüren, violette und hellblaue Cover für die Bretagne. Ich sah Ocean Vuongs Kaiser der Freude, ich sah Der Gott des Waldes von Liz Moore und Die Botanik des Wahnsinns von Leon Engler. Ich sah Fiona Sironics Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Dinge in die Luft und Jehona Kicajs e.

Immer wieder war in den letzten Jahren das Wort Identitätspolitik im Umlauf gewesen, ich dachte zunächst nur das Wort, dann fiel mir auf, dass ich gar nicht genau hätte sagen können, was damit per Definition eigentlich gemeint war. Aber vielleicht reichte es zu wissen, dass die Belange einer bestimmten marginalisierten Gruppe oder Thematik ins Zentrum gerückt werden, um sie sichtbar zu machen und ihre Lage zu verbessern.

Die Frau hinter dem Tresen kannte ich nicht. Wir grüßten einander nüchtern und ich sagte ihr, was ich wollte. Die Schrott-Ausgabe war nicht leicht erhältlich, die Verkäuferin sagte zunächst es würde zwei Wochen dauern, dann recherchierte sie weiter und fand einen Weg, dass das Buch schon in zwei Tagen ankommen konnte. Ich dankte, gab meinen Namen und meine Telefonnummer an, dankte nochmal und ging zurück zu Eric und Alexander.

Es gab in den Wäldern um Neuruppin einige Naturschutzbereiche, in deren Senken sich Mischwälder befanden, die Kochquelle sei etwas, das ich mir einmal anschauen könne. Neben der Abholzung und Aufforstung der Nutzwälder würde man sich jetzt auch leisten die komplexeren Zusammenstellungen von Bäumen zu pflegen. Natürlich auch im Hinblick auf Holzpreise und natürlich auch im Hinblick darauf, dass der Klimawandel die Flachwurzler benachteilige, die im wirtschaftlichen Sinn folglich nicht nachhaltig waren.

Mir fiel ein, dass ich mich beim Empfang am Vorabend zu einem Kommentar über Caroline Wahl herabgelassen hatte. Meine Schwiegermutter hatte mir erzählt, dass der Rückzug aufs Land und in die ländliche Gegend in Windstärke 17 doch recht einfach und idyllisch sei, bis von außen wieder etwas Böses einbräche.

Ich hatte also über die naive Form des Naturidylls gesprochen, die mittlerweile zwangsweise ein Nachklang der Nazirhetorik sei. Propagandafilme wie „Die goldene Stadt“ waren voll von christlich-idyllischer Motivik, von erotischen Abenteuern der unschuldigen Bauerstochter, den moralisch verworfenen slawischen Städtern, Schlangen die durch das Moor ziehen etc. etc.. Topoi in jedem Fall gegen die vor allem Bernhard und Jelinek, aber auch Sebald angeschrieben haben, während die Wahl wohl einen romantischen Fehltritt zu begehen scheine, der nicht zu begehen sei, aber eben aus Unwissenheit entstand. Ich schämte mich in dem Moment und schaute noch einmal rüber zu dem großen Block des neuen Ocean Vuong Buches. Sein fand Debüt ich ja gut, aber auch nicht so großartig wie in der Allgemeinheit angenommen.

Es ist eine schreckliche Berufskrankheit, über die Leute schlecht zu reden, die viel verkaufen. Es gibt immer genug Gründe dafür, wieso etwas keinen Erfolg haben und populär sein sollte, es ist nichts leichter als einen Verriss zu schreiben, nichts fauler und uninspirierter als etwas zu zerbrechen. Und ich muss immer an das Zitat über David Markson denken, dass er in der Lage war Autor:innen auch gut zu finden. Oder weniger aus dem Zusammenhang gerissen: „Er las so verdammt viel und er sprach mit einem darüber, sodass er einen zwang, hinzugehen und diese Bücher zu lesen. Und er konnte jemanden finden, den er mochte, auch wenn er nicht den Wunsch hatte, selbst in dieser Art zu schreiben, und er meinte nicht, alle anderen sollten an die Wand gestellt und erschossen werden.“

Aber diese Sätze habe ich lange nach jenen Schopenhauers gelesen, die ich vielleicht noch ein bisschen eleganter fand: Dass man jeden Text immer zum Wohle der Autor:innen auslegen solle – auch, wenn man ihnen damit unrecht tue. Dass Bachtins Untersuchung zur Polyphonie Dostojewskis nicht vollständig auf Deutsch erhältlich war, fand ich immer verwunderlich und in böswilligen Momenten bezeichnend. Und damit war klar, dass auch viel über die Wahl gesprochen wurde, um sich zu solidarisieren, dazuzugehören. Epikurs Garten, den er Kepos nannte und in dem er den Hedonismus lehrte, umgab mit großer Wahrscheinlichkeit auch ein Zaun.

Eric erklärte mir, welcher Monarch zu welcher Zeit die Wälder habe pflanzen lassen. Ich würde die großen Lastwagen mit den doppelten Anhängern, die hier die Holzstämme über die zu kleinen Landstraßen führen noch sehen, sie würden vor mir herfahren und wenn ich es eilig haben würde, wären sie noch viel langsamer, als sie eh schon seien – so relativ sei die Zeit, sagte Eric, während die Frau versuchte ihre Kinder wieder einzusammeln. Wogendes Roggenfeld an einer griechischen Klippe, das weite Meer dahinter und Schweine darin, die von den bösen Geistern auf den Abgrund zugetrieben wurden.

In welcher politischen Umgebung überhaupt möglich sei, polyphones Erzählen zu entwickeln, ist ein zentraler Punkt in Bachtins Disskussion. Die Möglichkeit oder Fähigkeit Anschauungen und Perspektiven gleichwertig nebeneinander existieren zu lassen, sei die Folge einer gesellschaftlichen Umbruchsituation, in der die alten Machtverhältnisse schwänden und noch unentschieden sei, wer mit welcher Haltung am Ende als Sieger hervorgehen werde. Jünger zum Beispiel hatte das zwei Mal erlebt, dachte ich, was ihn so verdächtig und eben auch anfällig für politische Vereinnahmung machte.

Wieso denn nun ausgerechnet Jünger, werden vielleicht manche sagen. Wieso denn nicht Arno Schmidt beispielsweise oder wieso denn nicht Benn, sagen vielleicht andere und ich könnte über Drogenliteratur in Deutschland, die Fähigkeit umzudenken, Opportunismus und vieles andere Schreiben. Aber es fällt mir bereits in mehrerlei Hinsicht schwer zu entscheiden, wie ich mit Platons Philosophie umgehen soll. Wie sozusagen seine Dogmatik überhaupt als solche ernst genommen werden sollte– denn man weiß ja, dass es sich da immer um Figurenrede handelt, deren Theoriebildung über das Gesamtwerk nicht streng konsistent ist, sondern Themen aufgreift, aus verschiedenen Blickwinkeln und mit unterschiedlichen Methoden behandelt, die genauso gut rein literarisch wie rhetorisch analysiert werden können, sodass man zum Beispiel die Seelenlehre des Sokrates rein dramaturgisch glauben will, um sich über seinen unausweichlichen Tod zu trösten – ob also diese Texte als geschlossene Theorien zu lesen sind, ist eine Frage, für die ich kaum genug Zeit in meinem Leben habe, und eben auch nicht in einem Blog über meine Recherchen zum Idyll, die ohnehin schon sehr theoretisch sind; schon ihrer Anlage nach. Bachtin wusste, dass Dostojewski immer ein paar Seiten z.B. des Phaidon las, bevor er anfing zu schreiben und stellte direkte Traditionslinien zwischen den Beiden und der Mehrdeutigkeit ihres Schreibens her. Und ich behaupte, dass sich das über Rilke und Lowry bis Celan und Wallace in die Gegenwart führen ließe, was wiederum ein Essay über das Verhältnis von Polyphonie zu Polyvalenz sein könnte, das ich möglicherweise irgendwann einmal schaffe zu schreiben, dachte ich.

Wir verabschiedeten uns und verließen den Buchladen.

Wir gingen ein Stück schweigend nebeneinander. Ich sagte ich würde gerne noch eine Flasche Wein kaufen und Eric führte mich erneut in Richtung Therme.

Im Spätwerk Platons, dachte ich, wird etwas verfolgt, das sich mit der Frage nach der Identität von Ideal und Wirklichkeit auseinandersetzt, einer Spannung zwischen Utopie und Realpolitik, vielleicht. Platons Versuch Atlantis romanhaft zu konstruieren ist gescheitert und er fing an Gesetze zu schreiben. Aber zuvor gab es eine Auswahl von Möglichkeiten in denen das Ewige und Stillstehende, auf das Bewegte der Wahrnehmung trifft.

Es gibt eine Variante in der sich diese beiden Elemente zur Chora formen, einem dritten Ort; es gibt jene Stellen, in denen ein Augenblick die Berührung des Wandelbaren mit dem Unwandelbaren markiert, wie in der Politeia, wodurch der Verfall einer Gesellschaft eingeleitet wird.

Identität war in diesen Fällen immer die Unmöglichkeit mit seiner Seele übereinzustimmen, einem höheren Sein, das nur als Potential vorhanden war und nach dem zu streben immer auch mit dem Scheitern verbunden war. Eros in Trauer, weil er schon vom unausweichlichen Tod des Geliebten weiß. Die Sehnsucht nach den sicheren Räumen infragezustellen komme nicht Infrage würden mir vielleicht Leute antworten. Und zurecht. Auf der anderen Seite sei vielleicht gerade das Widersprüchliche dieser Landschaften ihre eigentliche Form. Schichten gegen Schichten und Faltungen unter den Wiesenlandschaften. Hohlräume und Höhlen, in die man sich zumindest zeitweise zurückziehen konnte, den Kopf einziehen und nicht vergessen, manchmal einen Blick raus zu werfen, in den bedrohten Kiefernwald, um sich klar zu machen, dass alles was sich zeigt, alles andere verbirgt, am Meisten die eigenen Fehler, dachte ich, und wir erreichten den Weinladen.

Beim Betreten erzählte ich Eric, dass Platon sagt, auf die größtmögliche Freiheit müsse der allerschlimmste Despotismus folgen, der am Ende seiner Verfallstheorie in der Politeia stehe.

Die meisten Rotweine bewegten sich im 10 – 15 € – Bereich.

Ich fand im Abverkauf eine Literflasche für 5 € und freute mich. Wir gingen zurück zum Wagen. Später fand ich heraus, dass dieser Wein mit dem größten Weinskandal Frankreichs der letzten Jahre zu tun hatte.